Presidenti, storia della Repubblica

L'opinione di Uccio Piras

Dalla fine della monarchia sono 13 i Capi di Stato. Eleggere il Capo dello Stato è sempre stato un problema legato ad una crisi. Anzi osservando bene la storia il primo non è stato neppure eletto. Sembra lontano quel 19 del 1946, lontano quanto la pagina d’un manuale di storia abbandonato aperto su un banco di terza media. Eppure, è la più grave crisi del dopoguerra. Si teme un colpo di Stato monarchico ma proprio Umberto tre mesi prima aveva firmato il decreto luogotenenziale numero 98 che diceva: “qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, fino alla elezione del capo provvisorio dello Stato le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi”.

Egli era il presidente del consiglio e quindi aveva la funzione di capo del nuovo Stato repubblicano. Ma per affrontare i nodi istituzionali bisognava che al più presto l’Assemblea costituente eleggesse il capo provvisorio dello Stato. Il grande manovratore è sempre stato De Gasperi e doveva usare le sue migliori doti di pazienza e di diplomazia per convincere Enrico De Nicola: un monarchico quindi per mandare segnali distintivi agli agitatissimi sostenitori della monarchia. De Nicola rinunciava ad insediarsi al Quirinale rinunciava allo stipendio.aveva le dimissioni facili e quando avvertiva la sensazione di non avere il pieno sostegno politico della costituente, si dimetteva. Di nuovo De Gasperi in azione, per calmarlo la costituente lo eleggeva per la seconda volta. Nel maggio 1948 il primo parlamento della Repubblica eleggeva Luigi Einaudi, ex governatore della

Banca d’Italia: un tecnico si direbbe oggi, il primo dei tecnici al servizio delle istituzioni. Si avvicinava il boom economico, la televisione cominciava ad entrare nelle case. Il 28/4/1955 al

quarto scrutinio veniva eletto Giovanni Granchi. Elezione critica. Sono scesi in campo subito i “franchi tiratori” che nel segreto del voto hanno fatto cadere Merzagora, il candidato ufficiale della democrazia cristiana. Antonio Segni viene eletto il 6/5/1962, ma al nono scrutinio e con una maggioranza strettissima ottenuta solo grazie ai voti del movimento sociale. La sua presidenza dura appena due anni.

Durante un incontro con Muro e Saragat, ha un malore. Non si riprende più. Si dimette nel dicembre 1964. Si vota in continuazione anche durante le feste di Natale. Finalmente dopo ben 20

scrutini viene eletto il nuovo presidente, Giuseppe Saragat, segretario del partito sociale democratico. Intanto nel 1970 sono state costituite le regioni e per la prima volta i loro delegati possono partecipare all’elezione di un presidente. Per eleggere un nuovo presidente si deve arrivare alla Vigilia di Natale. Il 24 dicembre 1971. Alla 23ª votazione è di nuovo con i voti determinanti del movimento sociale, in cui sono confluiti molti ex fascisti, al Quirinale va Giovanni Leone, giurista di grande prestigio ma di scarso carisma. Quando viene ucciso Aldo Moro la DC

non può più permettersi un presidente debole. Leone è costretto a dimettersi. Per uscire dalla nuova crisi serve una catena di votazioni: si arriva al 16º scrutinio per eleggere il partigiano Sandro Pertini. Ha più di ottant’anni ma nonostante l’età fa vivere al Quirinale anni di dinamismo.

“Hic manebimus optime” qui resteremo benissimo: con una citazione in latino Pertini manifesta la sua speranza di essere rieletto. Ma al primo scrutinio viene eletto Francesco Cossiga, 57 anni, il più giovane presidente. Sembra finalmente un grande successo della democrazia cristiana. Non è così. La crisi arriva presto. La sua presidenza ha due fasi contrapposte. Nella prima è silenzioso e assente. Nella seconda, dopo la scoperta dell’organizzazione segreta “gladio”, si trasforma nel “grande picconatore” diventa attivissimo, le sue telefonate e i vari politici iniziano addirittura alle sei del mattino. Sono gli anni della fine della cosiddetta prima Repubblica. Solo la strage di Capaci costringe i grandi elettori ad una scelta. Al 16º scrutinio viene eletto Oscar Luigi Scalfaro. Poi la crisi generale del mondo politico porta alla presidenza un tecnico. L’economista Carlo Azeglio

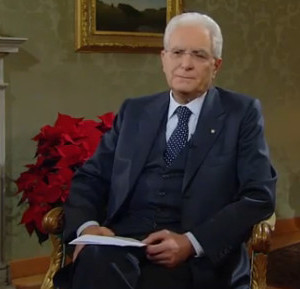

Ciampi viene eletto in meno di tre ore al primo scrutinio. È il secondo governatore della Banca d’Italia dopo Einaudi che arriva al Quirinale. Giorgio Napolitano è il primo presidente ex comunista. Alla fine del suo settennato i contrasti tra i leader politici fanno temere un disastro istituzionale. Napolitano deve accettare di essere rieletto. Il suo secondo mandato inizia il 20 aprile 2013. Ha quasi 88 anni. Il presidente più anziano della storia. Si dimette il 14/1/2015. Al quarto scrutinio viene eletto Sergio Mattarella. La sua immagine appare garbata e gentile. Qualcuno pensa ad una timidezza e ad una debolezza e si aspetta una crisi immediata. Ma evento dopo evento appare uno stile preciso fatto di autorevolezza e determinazione che vede crescere il consenso dell’opinione pubblica. Invece la sua correttezza e l’alto senso delle istituzioni lo portano a dichiarare di non volere un secondo mandato. La crisi lo spinge ad accettare. Una crisi sempre più complessa, composta da diversi elementi: crisi dei partiti (e dei loro leader, non della politica) arrivata al punto di non ritorno, una pandemia troppo lunga, il rischio di una nuova guerra, un’Europa che si scopre debole nella geopolitica internazionale, la necessità di guadagnare per l’Italia prestigio e autorevolezza. Insomma…… Buon lavoro Presidente!